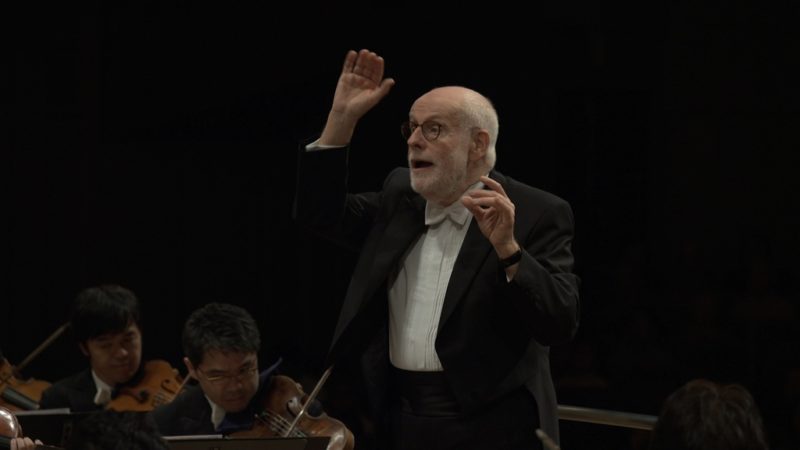

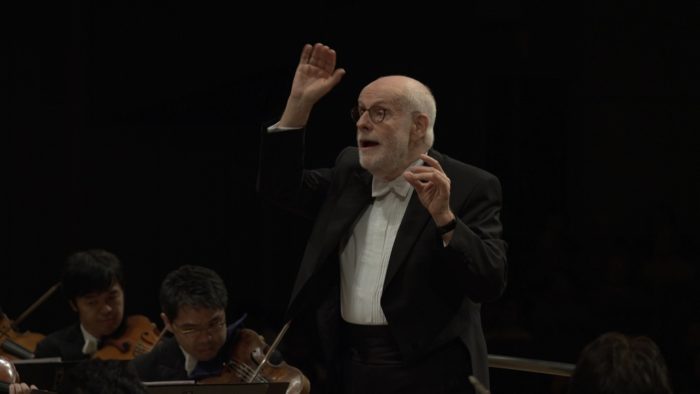

新国立劇場公演《ラ・ボエーム》が1月24日に初日を迎える。

僕は合唱で参加していて、新国立劇場の、02‐03シーズンから再演が続く粟國淳氏の演出と、素晴らしいキャスト、合唱団の仲間と舞台を共にしている。劇場合唱団と舞台・音楽スタッフが初演から20年近く続く舞台に絶えなく力を尽くしている事を“劇場の魂”と語った粟國氏の演出はプッチーニの楽譜から、ジャコーザとイッリカの台本から、そしてアンリ・ミュルジェールの原作から(もちろん実際のパリの街から)抽出した、濃度の高い素晴らしい舞台となっている。

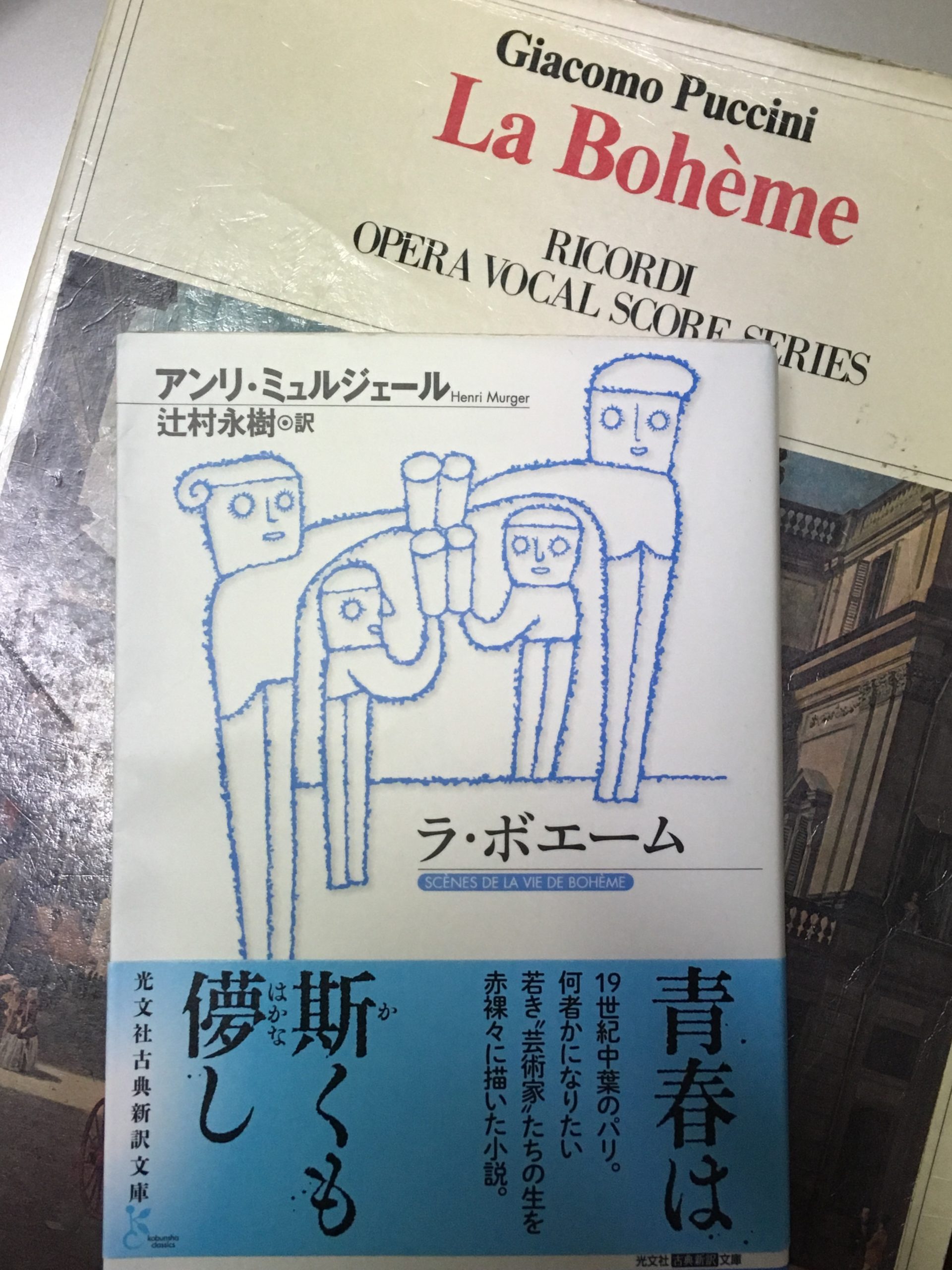

世界で最も愛されているオペラの一つ《ラ・ボエーム》 は、アンリ・ミュルジェールの《ボヘミアン生活の情景 Scène de la vie de bohème》を原作に持つ。1851年に出版されたこの本は日本語では今まで完訳されていなかったが、昨年末に光文社から出版された。知らせを聞いてすぐに本を手に取った。僕は読むのが早くないので年を越してしまったが、ページを開けばパリの賑わいがすぐそこにあり、ボエーム達の足音がこちらへやってくるかの様な辻村永樹の文体がとても楽しかった。

映画など、原作を持つ作品は「原作と違う」などと言われ(その逆も然り)作品を味わう楽しみを奪われてしまう事もあるが、オペラの方は輝きは失うどころか、青春の輝きと、それによって出来る濃い影を僕たちは見る。オペラの台本作家は、原作にある喜びと深い悲しみをどうやってその質量を変えずに、本で言えば瞬く間ほどの中に書き込む事ができたのだろうか、不思議でならない。

どうか多くの人にプッチーニもミュルジェールもどちらの《ラ・ボエーム》も楽しまれる事を期待して。

新国立劇場《ラ・ボエーム》の詳細はこちらから