学生時代から使っている機械式腕時計は曜日と日にちを一緒に刻んでくれる。

時計の短針がぐるっとふた回りする間、カレンダーは曜日と日にちが別々に、

いつの間にか変わっている。

ただ、ありがたく31日まで回る時計のカレンダーは、6月のような31日を持たない月末から日をまたいでも遠慮なく31と示すのだ。

7月の最初の儀式は竜頭を半分浮かせ、曜日が変わってしまわない様に31日を音もたてずにやり過ごす。

このひと手間は、時間に支配されてないと思いたい僕の一つの抵抗であり

道具に愛着を持たせてくれるただ単純な行為でもある。

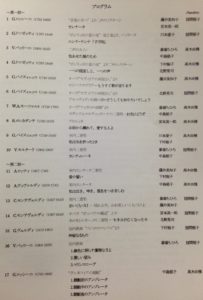

金曜日にあったシャンソンの発表会の司会、歌を終え、かつての懐かしさもあるけれど、うまく歌う事に楽なものなどなく、やっぱり反省もそれなりに持つものとなった。

クラシック・・・という言い方しかできないが、僕が普段経験する演奏会の舞台にはピアノがあったりオーケストラがあったりするのだけれど、ポピュラー(といっていいのか)音楽の場合、ある程度の大きさのホールになればしっかりした音響機器を入れて、ピアノやらベースという僕にとって馴染みある楽器にもマイクが差し込まれ各々に聴こえるためのカエシの音響チェックも入念に行う。

昔からそれにはなんだかよくわからないでいるので、いつもと変わらないように歌って、すべて音響さんにお任せすることになるのだけれど、本来そうではなく、自分の理想の聞こえ方を再現してくれるために専門家がいるわけで、そこには歌手と音響技師との相性はあるものの、歌手自身に確固たる美学がないといけないのである。

7月7日にも同様のコンサートがあり、やっぱり司会と歌を歌うのだけれど、きっと僕は何にも考えられずに、、、いや美学よりももっと切羽詰まった問題と向き合うのだ。

歌う機会をいただき、ありがたい月の初め。

そして変わらず淡々とオーデションの準備や夏が終わった頃のための稽古も始まる。

メールでもらった仕事のスケジュールを手帳に書き込みながら、真っ白でなくなった安堵があるものの、手帳を埋めるための予定でなく、自分であるための時間を作る予定として書きこもう。