ひとり本屋を歩く時がある。

探している本があったり、ただ時間をつぶしたり、何かに出会うことを期待したり、ただその中を歩くのが気晴らしになるというくらいの僕の楽しみだ。

この間読んだ須賀敦子全集のひとつが気に入ったので、また違ったものがいいと大きな本屋を歩いていると、平積みの文庫本の中のひとつがスポットライトに照らされるようにあった。漫画にでも出てきそうな光景だが、そんなこともあるもんなのだな。

手に取ったのは『ジャック・プレヴェール詩集 小笠原豊樹訳』(岩波文庫)である。

この詩集訳本は前から探していたけれど、随分前に絶版していたらしく、ネットオークションで見つけたのは初版(1956年)の装丁に凝ったものだったが高価で手が出なかった。同じ岩波文庫の「フランス名詩選」の中に別の訳がいくつか所収されているが、かしこまった、きっちりした訳が僕にはしっくりくるものでなかった。今からは思い出せないが、どこかで見た小笠原豊樹訳でなければいけないのだ、と思う理由があったに違いない。

理由があったことを忘れたくらい時間が経ってしまって、そう言うしかないのがもどかしいけれど、詩集を開いてみると、やはりこの訳で読みたかったのだと思わせてくれる。今回手に取ったこの本は1956年のユリイカに所収されたものはじめ、以前の出版物からの収録を含めた文庫化で、実質復刻版といってもいい。

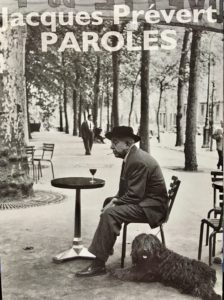

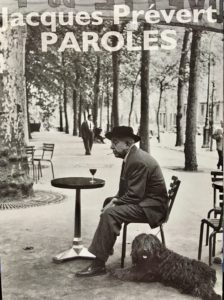

以前、「蛙たち」というシャンソニエ(シャンソンを聴くお店)で働いていた時に、日に一度は聴いたように思う「枯葉」の作詞家としてプレヴェールを知った。自分で歌う歌を探す内、作曲家ヨセフ・コスマとの組み合わせのこのあまりにも有名な曲に隠れた優れた曲がたくさんあることを知り、またその多くが彼の代表的な詩集「ことば(Paroles)」に収められていることも知った。フランス語詩を良く感じ取れるほど僕の語学力はないのだけれど、コスマがプレヴェールのParolesに与えた旋律が届けてくれる香りが心地よく、僕がシャンソニエに思ったより長居した一つの理由だったと思う。

プレヴェールの詩は、というより訳者の伝える言葉が、友人と話した他愛のない話の断片のようでもあり、自分がつぶやいた独り言を誰かに書き留められたかのような気分もするし、街の中のそこらから聞こえてきた言葉のコラージュのようでもあり、ウジェーヌ・アジェの写真の中に飛び込んだようでも、ロベール・ドアノーの撮った街でもあるような、ブラッサイの光景を脳に直接照射したようにも思える孤独と優しさと愛にあふれた音として届けられる。

僕の好きな詩を一篇

夜のパリ

三本のマッチ 一本ずつ擦る 夜の中で

はじめは君の顔を隈なく見るため

つぎはきみの目をみるため

最後はきみのくちびるをみるため

残りのくらやみは今のすべてを想い出すため

きみを抱きしめながら。

(「ことば」より96頁)

Paris at night

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit

La première pour voir ton visage tout entier

La seconde pour voir tes yeux

La dernière pour voir ta bouche

Et l’obscurité tout entiere pour me rappeler tout cela

En te serrant dans me bras.

(「フランス名詩選」より97 351頁)

これはアニメーション映画監督高畑勲が全訳した「ことばたち」の解説注釈本表紙