12月の後半は、読売日本交響楽団のベートーヴェン交響曲第9番の演奏会シリーズに新国立劇場合唱団の一員として参加しました。

同じ曲を同じオーケストラ、指揮者、ソリストで7公演というのは僕は初めて演奏しました。今年は久しぶりに4楽章の途中から入場。ある指揮者が、初演された頃にはこういう”演出”もやっていたという話をしていましたが、本当なのかな?

僕の古い話になりますが、プロのオーケストラの演奏会(学外で)に初めて参加したのは大学3年生で、その時のオーケストラが読響でした。大学の室内合唱というクラスが主体で、ハイドンのオラトリオ《四季》。指揮者のジェフリー・テイトの姿も、ソリスト達の素晴らしい演奏も鮮烈でした。オーケストラの重厚な響きに、心も身体も大きく揺さぶられた記憶は今でも肌に残っています。

10年くらい前までは学生の合唱と在京オーケストラとの共演はどこも積極的にあったと思いますが、《第九》の演奏会や定期公演などで学生がプロと演奏する機会はずいぶん減ってしまったのではないでしょうか。学生の数が少なくなったのは大きな要因だと思いますが、大学連合みたいな形で、多くの若い人が良い演奏を経験するということがあればいいだろうなと思います。

そう、今回は第九の話でした。

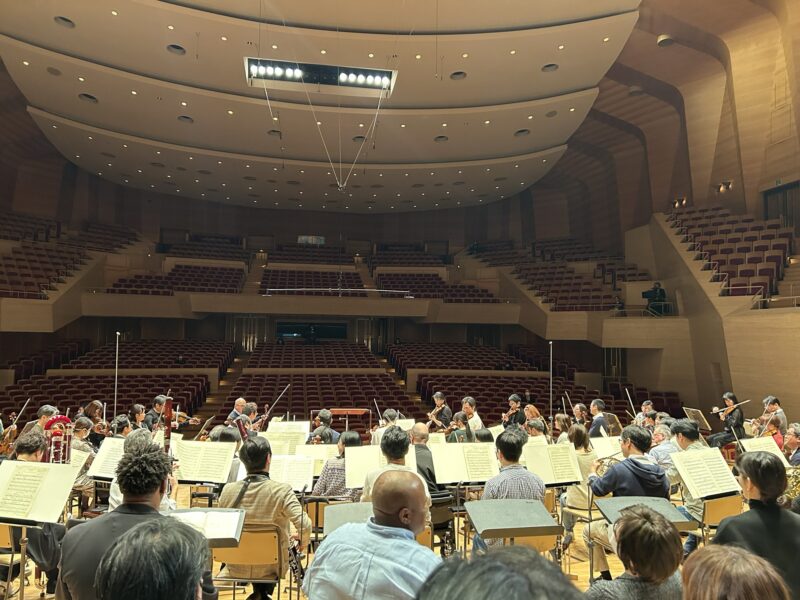

今回の指揮者はマキシム・パスカル。僕は《金閣寺》以来6年ぶりです。とても印象深い人だったので、今回またご一緒できて良かった。20世紀の音楽をあんなにも軽々と演奏してみせる人が、いわゆるオーケストラの古典作品をどのように指揮するのか興味があったし、読響とはこの曲を歌ったことがなかったので、とても良い機会でした。

11月のミサ・ソレムニスを演奏したことは前の記事で書きました。ベートーヴェンの最後の作品としても知られている《第九》は、《ミサ・ソレムニス》が初めて演奏された次の年、1824年に一緒に演奏されました。作曲期間は別として、同時期に初演された2つの作品を、あまり時間を置かずに演奏した事はとても有意義でした。《ミサ・ソレムニス》では山田和樹さんの意図でオーケストラ練習から合唱が参加して音楽を作ることができたし、《第九》では初日のみ第1楽章から舞台にいられたので、マエストロ・パスカルとオーケストラが作りたかったものを多く感じられました。

公演をいくつか終えた後に、SNSで見つけた藤沢市民文化会館での《第九》についての園田隆一郎さんのインタヴューをとても興味深く読みました。

演奏というのは、得てして”そうであろうとする”ことに向かっていくことがあると感じることがあります。演奏するある作品について言えば、そうであろうとする。一見、創造的な演奏という行為も、繰り返すことでたわみが出るというか、都合の良いところに収まろうとする。それはとても自然なことかもしれなくて、いわゆる演奏者の”味”と済まされる事もあるのではないか。

うーん、言葉にするのがなかなかうまくいきません。

もしまたこの曲を演奏することができるなら、作曲者の音の言葉を改めて読み解いて、演奏することに向かっていけたらと思います。