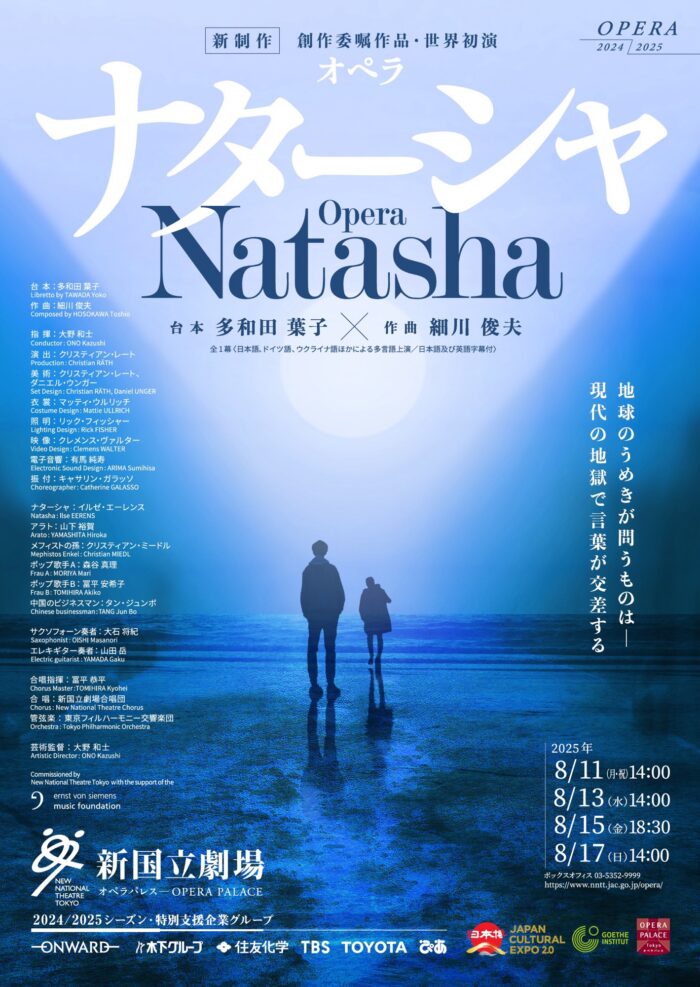

新国立劇場で《ナターシャ》を観た。日本の劇場から劇場作品を発信するプロジェクトは《紫苑物語》(2019)《アルマゲドンの夢》(2020)に続き今回で3作目だったかと思う。僕は音楽をしていて舞台にも立つのだけど、今回初めて聴きに行くことにした。熱心なオペラファンでない事がバレてしまうが(同時に舞台に立つチャンスがなかったことも)率直な感想として、観に行って良かったと思える作品だった。

芸術監督の大野和士氏がこの一連の委嘱作品の発起人で、この《ナターシャ》も,作曲の細川俊夫氏の最良の理解者という関係があって、彼のオペラ作品の日本での“世界初演“になったというのを彼のインタヴューで知った。そう、僕は観るにあたってほとんど予備知識がなかった。オペラの物語は頭に入れていったが、大野↔︎細川↔︎多和田という長年に渡る濃密な人間関係が、この世界初演に結びついたことくらいは知っていて良かっただろうな。

少し前、どの新聞だったか、多和田葉子氏の著作の書評とインタヴューがあって、僕はそれを目にして小説を読み始めていた。ナターシャの台本を書いたのが彼女だと知って、こういう書法がどう音楽化されるのだろうかとか感じた。多言語で構成されるオペラというのがどういう形になっていくのだろうか、それは《地球にちりばめらて》を読んでおいて,何がどうという説明は難しいが感覚として大きな助けになった。オペラを観ている間、器楽の、合唱の響きはまるで小説のページの行間や余白の部分、文字の間をたゆたう小さな波だった。聴衆としての僕はそこから言葉を掬って眺めたり、それをまたページに戻したりしていた。

多言語で作られたオペラ、というのは僕は初めて経験した。主要な人物だけでも3つ以上の言語が舞台上にあり進んでいく様は、その言語の存在を受け入れるものと同時に、受容が前定義されていて、どう構築されるのではなく、あるもの。僕はとても新しく感じた。もう一度、ラジオでもテレビでも放送することがあるのなら(願わくは再演だけれど)確かめたいこと、もう一度求めたいことが多くある。こんなにも後から考えるのが分かっていたなら何回も観る計画をしておけば良かった。

劇場のHPにあったインタヴューをいくつか貼っておく。これから出会う文学や音楽を理解するためのヒントにもなり得る良いものだと思う。自分にとってね。

時々ではあるけれど劇場の客席に座る身として感じたのは、気のせいかもしれないが、外国人の聴衆を今までになく見かけたという事。多和田、細川という海外でも素晴らしい評価を得ている作家たちの初演作品ということもあるだろう。それに新国立劇場という日本で一つのオペラハウスに、例えば観光の選択肢として訪れるというのがあってもいいよね。